福岡大学理学部・林政彦教授(地球圏科学科)が、第58次日本南極地域観測隊の一員(福岡大学海外研究員)として、12月14日現在、南極に向かっています。

11月末に、オーストラリア西海岸フリーマントルで南極観測船「しらせ」に乗船。12月末には昭和基地に近い南極大陸上に観測拠点を設置する予定です。約40日間の滞在期間中、無人航空機を用いた大気微粒子観測、大気放射・降雪・雪面観測などを実施し、南極大陸上の大気と氷床の相互作用が環境変動に及ぼす影響の解明に挑みます。

林教授からは連日、観測隊の様子について写真とコメントが寄せられています。本コラムでは、南極における日本の南極地域観測隊の活動の様子を、第58次南極地域観測隊員である林教授の観測隊生活を通じて、広く社会に広報することを目的に紹介していきます(日時は現地日時)。

-

林教授の研究実績やプロフィルはこちら

-

(バックナンバー)

南極通信①(12月2日~9日)

「しらせ」に近づいてきたクジラの尾

【12/10】南緯61度20分あたりでまばらな氷山の間を西進する。このあたりは、海水面温度も高いためか、かなり崩れた氷山もあり、氷山の墓場という気がする。今日もクジラに出会う。今日のクジラは、群れだったり、「しらせ」のすぐ脇まで来てくれたり。サービス精神旺盛。

朝、風が良くなったので、ハイボリュームサンプラーの電源を入れる。順調にサンプリングを行っている。本日「糧食配布」があった。野外活動に出るグループに対して、「 しらせ」の食材を配布する。われわれのグループは、約40日、6人の食料。予備も含めて1000食分以上の食材である。食堂でワイワイやりながら、本日は冷凍の食材を受け取り、種類ごとに箱詰めをし直して、冷凍庫に運ぶ。忘れていた南極観測隊の野外活動の雰囲気を思い出した。

氷山(12/10撮影)

【12/12】引き続き南緯61度20分あたりを西進中。心配していた06甲板のハイボリュームサンプラーは、ほどほど(といってもかなり)の波しぶきを浴びていたが、そのままサンプリングを継続することにした。

強風で白波が立ち、波しぶきが上がっていることが影響していると思うが、0.3um以上のエアロゾル(空気の中に浮遊している粒子)濃度は、15000個/liter程度。日本の10分の一程度か。やや高め。

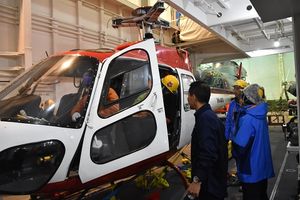

観測隊ヘリコプターの講義

糧食配布

【12/13】観測装置関係のメンテほか。午後、観測隊ヘリコプターの講義。これは、自衛隊のヘリとは違い、荷物の上げ下ろしなどのクルーはいない。乗客ではなく、クルーとして登場できるようになってほしい、とのこと。ヘリのパイロットは、オーストラリアの業者に委託。一人は日本人。外国人隊員もいるので、流暢な英語と日本語で講義。明日は、実習。

ヘリ講義のあと、糧食配布第2弾。冷蔵品、乾物、レトルト食品等の大量の食糧が観測隊公室(食堂)に高く積まれた。10日後には、これらの食糧をもって、野外活動グループは各地に散っていく。ヘリコプターはそのための命綱。

流氷帯

流氷の合間を跳ね回るペンギン

ヘリコプターの操作実習

【12/14】緯度がだいぶ高くなり、氷海が近づいてきた。氷山が砕けた氷片の上にペンギンを初視認。このペンギンは、このまま、南極から流されてしまうのではないだろうか。夜には、流氷の合間を跳ね回るペンギンを見た。

昨晩の時刻帯変更で、日本との時差は5時間に。昭和基地との時差は1時間。夜、流氷帯に入る。一気に南極に来たという気持ちが昂る。

朝の観測装置チェック後、8時半からは、S17へもっていく食糧の箱詰め、重量計測。重量計測は、ヘリコプター輸送の際の必須の情報。10時から、ヘリコプターのクルーとしての操作実習。13時から、南極観測隊恒例のコンクウィスキー配布。アルコール度数60%のニッカウィスキー鶴(!)のコンク(市販のウィスキーは、適当に希釈、調整して販売されている)。

観測は順調。エアロゾル濃度は、0.3umで、2000個/liter程度。遠くの氷山までよく見える。

![]()

- バックナンバーはこちらから